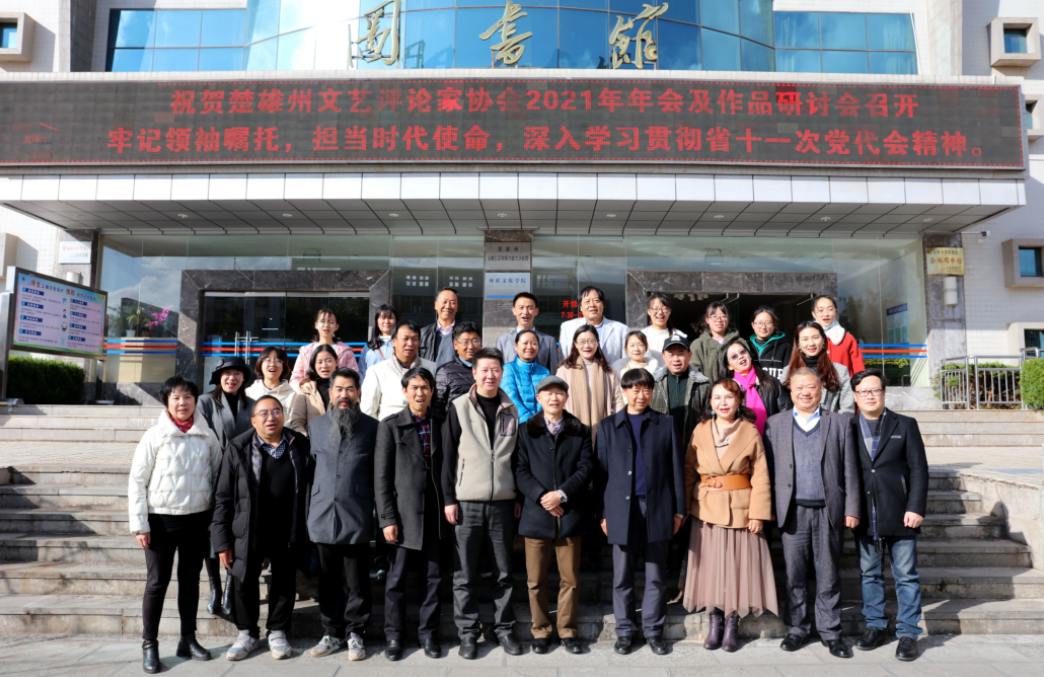

12月25日,楚雄州文艺评论家协会在楚雄师范学院图书馆召开年会,传达学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神。

围绕习近平总书记重要讲话精神,大家纷纷畅所欲言,表示要牢记嘱托,在培根铸魂上展现新担当,在守正创新上实现新作为,在明德修身上焕发新风貌。

楚雄市文联《楚雄文艺》编辑部主任秦迩殊:

习近平总书记的重要讲话具有深刻质朴的真理力量,对文艺事业饱含期待和信任,也为广大文艺家、文艺工作者指明了方向、发出了号召。作为身处边疆一线的文艺工作者,我更深刻地认识到为人民创作的文艺本质,强烈感受到书写有思想、有情感、有温度的精品力作的使命与责任。我们要传递真善美的价值观,保持创新动力,为繁荣发展社会主义文艺事业贡献力量。

楚雄州文联《金沙江文艺》杂志副主编李夏:

我认为作家在时代伟大变革中不能缺席,要勇于创新、勤于修练,树立“德艺双馨”的目标和理想。认识和理解生活要有高度,深入生活要有深度。要坚持以人民为中心的创作导向,真正从内心把深入生活、扎根人民视作创作精品、出版精品的必由之路。始终都应该坚持向人民学习,汲取源自人民、源于生活的养分,才能不断满足人民日益增长的美好精神生活需要。

楚雄州文艺评论家协会副主席、秘书长徐虹:

坚守人民立场,是习近平总书记给我们广大文艺工作者提出的要求,我将一如既往把人民作为作品的主人公,同人民一道感受时代的脉搏、生命的光彩,深入生活,扎根人民,把心、情、思沉到人民之中,用自己的笔忠实记录这个波澜壮阔、万象更新、奋发有为的新时代,为人民抒写、抒情、抒怀。不断提升自己的思想境界和人文素养,坚守初心,不忘为人民而歌、为时代抒怀的根本;用心、用情、用功描绘新时代新征程的精神景象,增强脚力、眼力、笔力、脑力,增强作品鉴赏力和艺术修为,用情用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

楚雄州社科联党组成员、副主席刘兴祥:

学习了习近平总书记重要讲话,我感受最深的就是总书记提出的五个希望。作为一个文艺评论家,要用心用力讲好中国故事,传播好中国文化;要坚持铸魂培根,用好作品来引领人心。

楚雄州文艺评论家协会副主席李得梅:

认真学习了习近平总书记重要讲话,体会最深的就是一个作家的人格决定着作品的境界。文艺承担着成风化人的职责,立德树人的人要先立己,培根铸魂的人要先铸己,我们牢记习近平总书记嘱托,努力提升作品质量。

楚雄州文艺评论家协会副主席普显宏:

作为一名在基层从事写作40年的老作者,我深感文艺评论工作者责任的重大。我在煤矿工作了30年,对煤炭工人有着深厚的情感。我是农民的儿子,对农民、农村生活十分熟悉。在今后的日子里,我会牢记“江山就是人民,人民就是江山”,树立全心全意为人民创作的理念,站稳人民立场,到人民中去,为人民抒怀,创作出更多更好的文学作品。

南华县文联主席李天永:

作为基层文联主席,我会牢记习近平总书记的谆谆教诲,坚守文学理想,用高尚的文艺引领社会风尚,以文化人、以文育人。作为一名少数民族作家,我将主动与自己的彝族祖先创造的历史文明进行心灵感应式交流,汲取养份,让创作回到民族文化的深处,展示好中华优秀传统文化。

会议传达了中宣部等五部门《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》和省委宣传部等四部门《关于加强新时代云南文艺评论工作的实施意见》精神。大家认为,两个意见为文艺评论工作把脉定向,注入了生机,指明了方向。要弘扬中华美学精神,进行科学的、全面的文艺评论,发挥价值引导、精神引领、审美启迪作用,推动社会主义文艺健康繁荣发展。要增强文艺评论的战斗力、说服力和影响力,提升文艺作品的精神高度、文化内涵和艺术价值,为人民提供更多更好精神食粮。

会议举办了文学作品研讨会。与会人员对楚雄州作家李夏的《大地子民》和秦迩殊的《阿莫沙蒂》两部长篇小说开展了热烈研讨,认为这两部作品以对历史、民族、人物、民俗、风物等纤细入微、鲜活灵动的描写,呈现出独特的审美情趣和语言风格,体现出作家对脚下这片土地的深厚情怀。

会议还对2021年楚雄州文艺评论家协会工作作了总结。即将过去的一年,楚雄州评协牢牢把握政治方向,引导文艺评论家多出精品,会员在《人民日报》《光明日报》《文艺报》《中华读书报》等重要报刊发表了20多篇文章,并获得云南日报文学奖、第二届“傅雷杯”文艺评论奖等,在云南人民出版社出版多部作品集,创作成绩明显。

会议对明年工作作了安排部署,强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神,贯彻落实习近平总书记关于文艺工作特别是文艺评论工作的重要指示批示精神,加强马克思主义文艺理论和评论建设,增强朝气锐气,发挥文艺评论引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的作用。要积极向有关部门争取支持,组织评论家针对热点文艺现象、重点作家作品开展研讨,努力出版评论文集。要积极发展会员,吸收有潜力的年轻写作者入会,培养文艺评论的新生力量。

编 辑:潘 潘

审 核:孟 宏

来 源:楚雄州文艺评论家协会